はじめに

生成AIの登場により、社内SEの業務が「俺もういらないんじゃない?」と思うくらい(実際にそうかもしれませんが)、大きく変わりました。

生成AI時代の社内SEの業務は実際にどのように変わったのかをまとめます。

ユーザ問い合わせ、ベンダーコントロール業務は何も変わらない

いわゆる社内外からの窓口業務はこれまで同様変化はない認識です。

業務の半分を占めるかつユーザ・ベンダーの感情が入り混じるので、現時点では引き続き生成AIでは代替できない業務だと思います。

社内SEに転職を希望するなら、「話す・聞く・着地点を見つける」力はこれからも必要かと思います。

コーディング関係は生成AI登場により劇的に変化した

生成AIの登場で一番業務が変わりました。

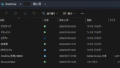

すべてではないですが、直近では以下のようなソースは生成AIに作成を投げかけるようになりました。

- クライアント端末情報でログインアカウントが所属するグループ(SID)が特定のグループならスタートアップ処理を実行する

- OracleのスキーマAに属するテーブルがどの表領域を使っているか把握するためのSQL

- ダンプ出力とダンプインポートをするためのコマンドプロンプト

- SharePointドキュメントライブラリに保存されたファイル名一覧

- サービスの起動・停止を実行するPowerShellコマンド

上記すべて1から調べると丸一日以上かかるようなものでしたが、生成AIに投げかけると一瞬でやりたいことが返ってくるので、劇的に業務効率化されてしまい、正直暇を持て余すようになりました。

ただし、一撃でできるわけではなく、生成AIと複数回ラリーをすると求めている処理が完成します。またユーザ要件や社内特有のデータを扱った業務寄りのSQL・アプリ開発は、骨格は自分で考え、技術的に実現可能か否かを確認する際に、生成AIに尋ねるような使い方をしております。

また何も知らない状態ではなく、ある程度基本的な知識・仕組みを理解した上で生成AIに作成を投げかけておりますので、無知な状態というわけではないです。言い換えると基本的な知識があれば社内SEには高度なスキルは不要になったと言えるのではと思ってます。

技術的に知らないことはひとまず生成AIに確認

技術的に不明なことは生成AIに投げかけて解説してもらってます。特に一般的なWindows関係、DBMSについては色々まとめて解説してくれるので、自分で検索して調べるよりも理解の促進が早くなったと思います。

生成AIに確認した結果、とある案件ですが、技術論の確認→理解→生成AIへのコーディング作成の投げかけで、社内誰も知らず本来ならベンダーに頼まなければできなかったことが内製でできてしまったという経験も身をもって体感しました。

ゆえに技術面は今後AIが侵食してくるのではと危機感も覚えております。

まとめ

以上で、『現役社内SEが語る生成AI時代の社内SEの働き方』でした。

生成AIの登場により、技術面は圧倒的に効率化されました。そのため今後社内SEを目指すのならより一層技術よりも、対人能力を重視するのではと思いますので、転職活動時は対人能力をいかにアピールするかが重要なのではと思います。

【余談】現職からの社内SEへの転職活動を足踏みしている方

転職を考えた時、私は何度も周囲の声に心が何度も揺らぎました。

「今からが一番面白くなるのに、もったいない」 「絶対後悔するから、もう一度考え直してみなよ」「異動して気分変えてみようか」

当時の上司からかけられた言葉、今でも鮮明に覚えています。

でも、転職経験がない人の言葉に耳を傾ける必要はありません。自分の人生の責任を取れるのは、自分だけです。

私は転職サイトやSNS、ビズリーチなど、様々なツールを試しました。その中で、最も自分に合っていたのは、転職エージェントでした。

なぜなら、社内SEという職種だけを厳選して求人を持ってきてくれたからです。また本当かどうかわかりませんが、エージェント側も採用させることができれば報酬が入るので、舞台裏で自分という人材の採用を押してくれたりしてくれたとか。

中には正直ありえない求人もありますが、厳選された求人から選ぶのが効率的でよいと思います。